UPSとCVCFの違いって何?

こんにちは、ニシム新人の「むぅこ」です!

早いもので、もう3月になりました。だんだん暖かくなって、過ごしやすくなれば良いなぁと思います。

ところで。文系で、理系の内容はあまり明るくない私がUPSなどの電源製品に携わっていると、「おや?」と思うことが多々あります。

今回は、UPSについて調べているとよく出てくるCVCFという装置に焦点を当ててみたいと思います。どうやら、CVCFはUPSと同じような装置だ…と認識されていたり、いなかったりするようですが…。一体UPSとCVCFは何が同じで、何が違うのでしょうか?

UPSとCVCFについて、書籍やニシムの先輩の話を聞いて、調べてみました。

UPSとCVCFって何?

まずはUPSとは何だろう?ということからおさらいしてみたいと思います。

UPSとはUninterruptible Power Supplyの略で、「無停電電源装置」と訳されています。

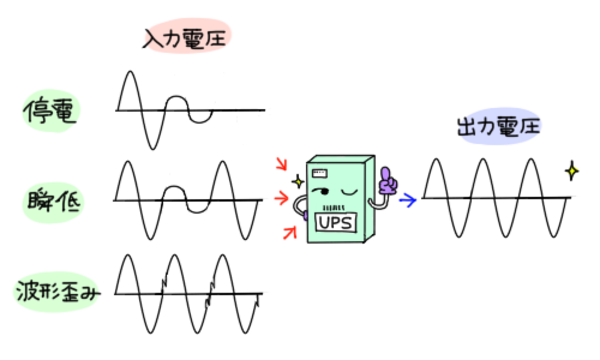

停電した時に、一瞬も交流電力を途切れさせることなく供給することができる他にも、役割があるのだそう。瞬時電圧低下という現象や、電圧波形歪みという電圧の変動にも対応して、安定した交流電力をUPSに接続した機器(負荷機器)に供給する役割です。

なぜ交流電力を継続して供給できるかというと、UPSの中にバッテリーが内蔵されているからです。バッテリーに蓄えた電気をUPSに接続した機器(負荷機器)に途切れることなく(無瞬断で)供給します。

ただし、バッテリーから供給できる時間は、バッテリーの大きさ(容量)で決まるとのことです。

▼合わせてよく読まれている記事:そもそもUPSとは何?という方はこちら!

UPS(無停電電源装置)とは

▼トライポート給電方式UPS INシリーズについてはこちら!

停電・瞬低対策に「トライポートUPS!」INシリーズについてご紹介!

それでは、CVCFとは一体何なのでしょう。

CVCFとはConstant Voltage Constant Frequencyの略で、「定電圧定周波数装置」と訳されます。

その名の通り、電圧や周波数を一定にする装置です。一般的なコンセントからの電源(商用電源)は多少の電圧や周波数の変動があります。その変動をCVCFで電圧や周波数を一定に制御して、負荷機器に安定した品質の電気を供給するそうです。

UPS「無停電電源装置」とCVCF「定電圧定周波数装置」は全くの別物…のような印象を受けますが、それではなぜUPSとCVCFは同じような装置だと言われているのでしょうか?

UPSとCVCFの歴史を、少しのぞいてみたいと思います。ただ、それぞれの歴史に関することは、解釈の分かれる事柄もあるということをご了承ください。

▼関連資料はこちら:ニシムのUPSカタログ

「トライポートUPS」カタログダウンロード

CVCFの歴史

~周波数変換装置としての役割~

日本で電気が使われるようになったのは、明治時代に入ってからです。

当時の日本では、電気をつくるための「発電機」を外国から輸入しなければなりませんでした。電気をつくる技術が、今のようには無かったということですね…。その時に、東京ではドイツ(AEG社)から『50Hz』の電気をつくる発電機が輸入され、大阪ではアメリカ(GE社)から『60Hz』の電気をつくる発電機が輸入されたとのこと。やがて、東京と大阪を中心に『50Hz』と『60Hz』という2つの周波数の電気がたくさんつくられていき、現在では中部地方の富士川付近を境として、東日本では『50Hz』、西日本では『60Hz』の周波数が使われるようになったようです。

国内で周波数が違う地域がある場合、困るのは電気機器に影響が出てしまうことでした。電気機器の中にAC(交流)モータという基幹部が使われていると、『50Hz』では回転数が小さく、『60Hz』では回転数が大きくなるという現象があらわれます。

その現象を解消してくれるのがCVCF(周波数変換装置)でした。

このように、CVCFは電圧や周波数の変換機能と、不安定な電圧や周波数(ノイズや歪み)を取り除いて一定の品質で電気を出す機能を持っているということですね。

しかし現在ではDC(直流)モータという、周波数関係なく同じ回転数で回転する基幹部が使用される電気機器が増え、ほとんどの場合、50Hz/60Hz共用になりました。同時に、CVCFの役目は終わりを告げ…るかと思われたのですが、その機能はUPS(一部の方式)に引き継がれることになったようです。

UPSの歴史~回転型無停電電源装置~

主な回路に半導体素子(サイリスタ)というものを使用した静止型UPSが実用化されたのが、1961年とのこと。それ以前は「回転型無停電電源装置」と呼ばれていたUPSが、主に使用されていました。

「回転型無停電電源装置」は、内部に回転体(フライホイール)があり、商用電源から得た電気エネルギーを運動エネルギーに変換しています。そのエネルギーを回転体に蓄えることで、商用電源が短い時間停電しても暫くの間は安定した電気を供給することができていました。

このように、「回転型無停電電源装置」の構造はCVCFのようですが、装置自体は(発動機などを追加して)UPSとして使用されていたものだといえるようです。

これがCVCFの原型だという解釈もあるようで、UPSとCVCFが同じものと言われている所以の1つになっているのでは、と感じました。

現在のCVCF

これまでのお話の通り、CVCFの機能を持っているUPSがあるので、不安定な電圧や周波数(ノイズや歪み)を取り除いて一定の品質で電気を出すという昔のCVCF需要は、現在ではあまり無いといえるようです。寂しいですね…。

現在CVCFが使われるのは、従来通りAC(交流)モータを使用した電気機器の周波数変換装置としてか、電気機器メーカーの製品検査・実験用電源としてがほとんどだと思われます。

まとめ~UPSとCVCFは解釈論の違いにより「同じもの」とも「違うもの」ともいえる~

現在でもよく混在されるUPSとCVCF。

装置名称だけをみると、UPS「無停電電源装置」とCVCF「定電圧定周波数装置」では、装置の機能に差があるように思えますね。

一方で、前述のようにUPSとCVCFの歴史を遡ってみると、UPSの機能にCVCFの機能が吸収されており、厳密な区別が難しくなっていることが分かりました。

2つの装置は、解釈論の違いにより「同じもの」だとも「違うもの」だともいえます。

結論としては、現在の日本国内では解釈に大きな差はなく、ニュアンスは「同じ機能を持つ装置」で使われているようです。

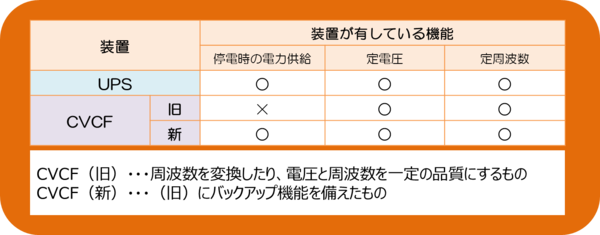

ここで、UPSとCVCFの機能を大まかに表にまとめてみます。

ただ、一概にUPSやCVCFといっても色々な方式があり、全てが表で網羅できるわけではありません!ざっと、むぅこの頭の中をまとめるために、ニシムの先輩方の知恵も借りてまとめてみた表ということでご理解ください。

CVCFについて、機能の違いを(旧)と(新)で分けてみました。

(旧)は「CVCFの歴史~周波数変換装置としての役割~」でお話しした、電圧や周波数の変換機能を内蔵し、なおかつ不安定な電圧や周波数(ノイズや歪み)を取り除いて一定の品質で電気を出す機能を持っているもの、(新)はそれにバッテリーなどのバックアップ機能を備え、停電した時も電力を供給できるようにしたもの、という分け方です。

これを見ると、UPSとCVCF(旧)は「違うもの」、UPSとCVCF(新)は「同じもの」だと言えますね。長く電源関係事業に携わっている方などは、UPSのことを((新)の機能での)CVCFと呼ぶ方が多いそうです。

UPSにもCVCFにも色々な方式があるため、負荷機器が要求する電力品質を確保している装置を選定することが重要です。

ただ、交流電源の停電・瞬時電圧低下など、不測の事態の備えとしては、負荷機器を停止させることなく、継続して交流電力が供給可能なUPSの設置をおすすめします!

▼関連資料はこちら:ニシムのUPSカタログ

「トライポートUPS」カタログダウンロード

▼関連記事:改めてUPSの必要性を見つめ、トライポート給電方式のUPSを学ぶ記事はこちら!

UPSで大切な機器は守れる? 保守に適した色々な種類のUPS(前編)

これからも、工業関係で疑問に思ったことを調査していきたいと思います。

最後までお読みくださり、どうも有難うございました!

【参考文献】

松﨑薫,無停電電源システム実務読本,オーム社,2007